古人看花“戲份”頗多,,可謂花樣繁多,活色生香,。

粗放點的,,可以走馬觀花、一日看遍長安花,。

講究點的,,那就多了,可以琴,、棋,、書、畫,、詩,、酒、花,、茶,、香,、瓷“十雅”共享,是謂賞花,;

可以鏡花水月,、生花妙筆;可以講儀式,、觀外形,、品意境、比品格,。

現代人看花,,除了居家養(yǎng)花,出外可觀花海,,實際上花海概念太過寬泛,,還有花山、花谷,、花田,、花園、花圃等,。

還可以關顧十二生肖對應的十二花卉,,以及各種花語,增加一些浪漫情趣和意象,。

觀賞,,先觀后賞。觀,,一般只停留在表面看看而已,,賞,講究心靈深處獲得的美感,,這就需要一定的學問,。

賞花作為一種高雅的情趣,有其深厚的文化底蘊,。

我國的賞花文化,,自先秦時期初見端倪,兩漢魏晉南北朝時期進一步發(fā)展,,隋唐五代時期得到了普及,,宋代發(fā)展至全盛,至明朝達到了成熟和完善,。

從注重欣賞姿色氣味的感官品鑒,,到注重寓意內涵的意趣賞玩,再到欣賞生命律動的審美觀照,古人賞花講儀式,、觀外形,、品意境、比品格,,這才是賞花的正確打開方式,!

01

賞 | 花之儀:講儀式的誠心正意

賞花文化最早可以追溯到兩千多年前的周代初期。

1973年在浙江余姚河姆渡遺址中發(fā)掘出一塊刻有盆栽植物花紋的陶片,。

秦始皇統(tǒng)一六國后,,在咸陽營建了“上林苑”,就從全國引入不少植物,。

漢代,,出現了我國早期花卉栽培技術。到了魏晉南北朝時期,,人們對花卉的認識開始從以實用為主逐漸轉為以觀賞為主,。

如陶淵明種菊、食菊,、賞菊,、頌菊,為菊癡狂,。

從唐代開始,,可供觀賞的花卉種類繁多,賞花文化廣泛普及,,一定程度上促進了唐代詩歌,、繪畫等藝術的發(fā)展。

瓶,、盤,、籃、缸,、筒,、碗, 六大容器的插花形式已齊全。

講儀式

值得一提的是,,當賞花從戶外自然欣賞進入了藝術欣賞領域,,相應的賞花禮儀也逐漸完善了起來。

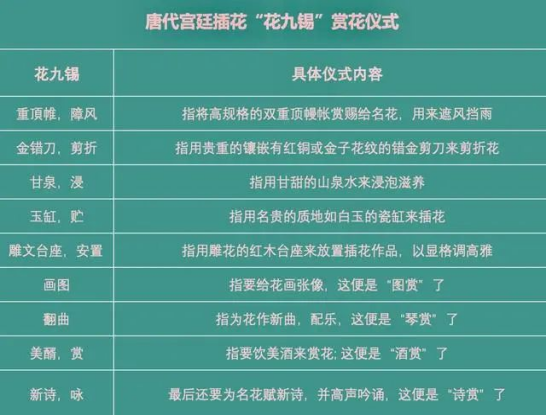

唐代羅虬的《花九錫》記錄了唐代宮廷插花花九錫賞花儀式,。

唐代羅虬的《花九錫》

認真品讀,這套賞花儀式應該能夠充分展示中華花文化精妙深邃的秘境,,我們可以從中體會到古人賞花的儀式感,。

“花九錫”是宮廷賞花時賜予花卉的九種貴重的事物,具體如下表:

唐代宮廷插花花九錫賞花儀式

至五代時,進士韓熙載提倡香賞,,將花與燃香相結合,。明代袁宏道認為酒商容易冒犯花神,極力推崇茗賞,。

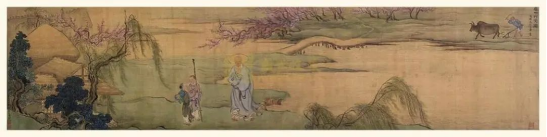

杜堇《梅下橫琴圖》

上圖中,,老梅形姿虬曲如蒼龍,梅下撫琴,,高雅之極,。

為了與花的姿韻與品格相匹配,古人賞花講究高雅脫俗,,慢慢品味,,有“圖賞”、“酒賞”,、“琴賞”,、“詩賞”、“香賞”,、“茗賞”,、“談賞”等多種形式。

對自然生長的花,,主“酒賞”,;對瓶中的插花,主“茗賞”,。

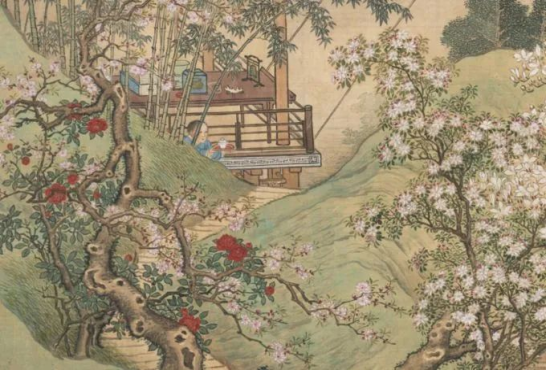

冷枚《春夜宴桃李園圖》

這幅畫對應于李白的《春夜宴從弟桃李園序》,,描繪了開元年間,在桃李芬芳的季節(jié),,李白與自己的幾位堂弟一起夜宴賞花,,是為“酒賞”。

古人賞花非常講究視,、聽,、味、嗅覺的積極參與, 力求使欣賞達到一種全身心投入的藝術享受,。

重時令

古人常把良辰,、美景、賞心,、樂事相提并論,,賞花需要注意選良辰,擇良地:

袁中郎曾言:

夫賞花有地有時,,不得其時而漫然命客,,皆為唐突,。寒花宣初雪,宜雪霽,,宜新月,,宜暖房。溫花宜晴日,,宜輕寒,,宜華堂。暑月宜雨后,,宜快風,,宜佳木蔭,宜竹下,,宜水閣,。涼花宜爽月,宜夕陽,,宜空階,,宜苔徑,宜古藤巉石旁,。若不論風日,,不擇佳地,神氣散緩,,了不相屬,。此與妓舍酒館中花何異哉?

賞花活動講究花與周圍環(huán)境和時令節(jié)奏的和諧,,是一種在特定的自然環(huán)境之中進行的高雅的審美活動,。

禹之鼎《西郊尋梅圖》

《小窗幽記》中記載的“雪后尋梅、霜前訪菊,、雨際護蘭,、風外聽竹”都是古人賞花重時令的體現。

02

賞 | 花之悅:觀外形的姿色生香

英國生物學家達爾文曾經說過:

“花是自然界的最美麗的產物,?!?/span>

“花”以艷麗的色彩、淡雅的清香,、雋美的姿態(tài),,得到了全人類的喜愛。

中國文人對于“花”形色之美的贊揚可以從很多成語上得到驗證,,如“如花似玉”,、“閉月羞花”、“花容月貌”等等就可見“花”的形象在中國文人心目中是美的極致的象征,。

比如,,在崇尚雍容華貴之風,,以肥胖為美的唐代,牡丹以其花大色艷,,富麗堂皇,號稱“花中之王”,,享有“國色天香”之譽,。

花開時節(jié)動京城

李白的“云想衣裳花想容,春風拂檻露華濃”,,令牡丹國色天香的絕代風華躍然紙上,。

劉禹錫的 “唯有牡丹真國色,花開時節(jié)動京城”,,短短二句,,真是寫盡了長安城賞牡丹的盛景。

賞花時,,古人最初的觀賞集中在外形上:

花色五彩繽紛,,賞心悅目

色為花衣。古人賞花重色,,“萬紫千紅總是春”,,這點可以從古詩詞中得到印證。

詩經中描寫了一些花草的色彩,,《周南·桃夭》中“灼灼”的桃花與“蓁蓁”的桃葉,;《衛(wèi)風·淇奧》的“綠竹猗猗、綠竹青青,;《秦風·蒹葭》的“蒹葭蒼蒼,,白露為霜”,后續(xù)的詩詞中有描寫“李花怒放一樹白”的白色,、“滿城盡帶黃金甲”的黃色等等,。

禹之鼎 《春耕草堂圖》

古人賞花最主要的的一個特點就是顏色對比,綠水青山和姹紫嫣紅形成了強烈的色彩反差,。

春花圖

因此紅綠對比最為多見,,如:“千里鶯啼綠映紅”、“綠叢又放數枝紅 ”,、“山青花欲燃”,、“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”,、“日出江花紅勝火,,春來江水綠如藍”、“綠垂風折筍,,紅綻雨肥梅”......

花香沁人心脾,,令人陶醉

香為花魂,。“鳥語花香”是很多人追求的環(huán)境好和生態(tài)美,所謂“花香”是指花卉所產生的具有芳香氣味的化學物質,,這些物質漂浮在空氣中,,能刺激人類的嗅覺細胞引起愉悅感,使欣賞者身心舒暢,。

春有梅香,,夏有荷香,秋有桂香,,冬有瑞香……古人對于花香的記錄有“蘭之猗猗,,揚揚其香”的蘭香、“天香夜染衣,,國色朝酣酒”的牡丹香,、“桂子月中落,天香云外飄”的桂香,;“遙知不是雪,,為有暗香來”的梅香......

清代余稚《花鳥圖冊》之蘭花

其中,受傳統(tǒng)文化的影響,,文人逸士大多喜歡清逸雅致,,古代文人墨客尤為喜歡幽香“蘭香”和清香“梅香”。

蘭香“眾香拱之,,幽幽其芳”,,被孔子認為是王者香,在北宋時稱為“香祖”,。

宋陶谷《清異錄·草木門》“香祖”條稱:“蘭雖吐一花,,室中亦馥郁襲人,彌旬不歇,,故江南人以蘭為‘香祖’,。”

因梅花傲雪凌霜的堅韌形象,,“贏雪一段香”和“自苦寒來”的梅香也備受歷代文人墨客的推崇,,梅花的花格香品轉而成為了賞梅者追求的人格與氣節(jié),“更無花態(tài)度, 全是雪精神”和“不要人夸好顏色,,只留清氣滿乾坤”就是證明,。

花形千姿百態(tài),形態(tài)各異

形為花骨,?;ㄗ伺c花色一樣,可以“養(yǎng)眼”,。

在古人眼里的花姿,,有“花姿人影波心競”的荷花,,“姿美鮮可掬”的菊花、“接葉開花玉瓣長”的百合,、“葉概花姿天與真”的牡丹,、“婀娜花姿碧葉長”的蘭花、“花似金杯薦玉盤”的水仙花......等等,。

清代畫家松年認為:“花以形勢為第一”,。

歷代國畫講究“山靈水秀花姿俏”,其中的花姿講究既要有婀娜遠塵之絕姿,,又要有獨立遺世之高韻。

明代陳洪綬的《玉蘭柱石圖》

如明代陳洪綬的《玉蘭柱石圖》,,構圖則非常疏朗,,設色薄透清雅,用介乎寫實與裝飾的手法,,以凝重的用筆,、輕松的線條、簡約概括的造型,,來表現玉蘭花端莊,、雋永、清秀,、淡雅的精神面貌,。

中國歷代的文人雅士靠作畫、詠詩,,發(fā)揚傳承了賞花文化,。歷史上分類記錄各種花卉及其相關詩文的書籍相繼問世。一部《廣群芳譜》就是極富中國特色的中國古代“花卉大百科全書”,。

國人對花卉的欣賞當然不止停留在這個層次,。

當花卉進入了藝術創(chuàng)作,賞花活動也從賞心悅目的感官愉悅進入到了一花一世界的審美意境,。

03

賞|花之韻:品意境的詩情畫意

正所謂“室雅何須大, 花香不在多”,。古人賞花在注重紫色和香味外,還注重韻味和意境,,很多花可比擬象征,、可融詩入畫。

意境是在情景交融的基礎上所形成的一種藝術境界,、美的境界,它以意蘊,、情趣取勝。

意境是中國古典美學和傳統(tǒng)藝術中最具民族特色的一個重要概念,,琴棋書畫,、園林布局,、物品陳設等等,莫不講究意境之美,。

賞花作為一種審美活動,,同樣離不開意境趣味。

帶有藝術創(chuàng)造性質的插花藝術便自然而然的演變成了一種賞花活動,。

在我國,,花道即插花藝術,具有悠久的歷史和文化,。著名的日本花道最早就來源于我國隋唐時期的佛堂供花,。

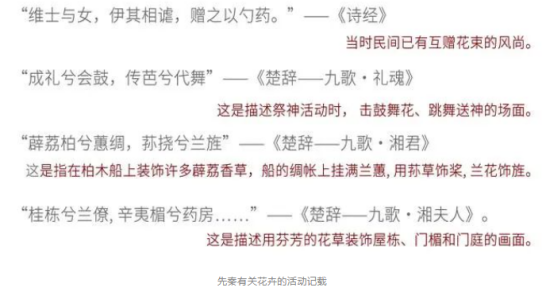

先秦時,當時民間已有互贈花束的風尚,。

《楚辭·九歌》

《楚辭·九歌》中記載了,,每逢重要活動,先民們將折枝花插在頭上,,佩帶胸前,,系于腰間或集把成束地擺放神座前,或懸掛于屋梁、木車等上面,用來裝扮自身,,載歌載舞,。

在漢、魏及南北朝時期(公元前206-公元589年),,原始容器插花意念由于宗教等原因形成,,并得到發(fā)展,文人插花漸露頭角,。

《修行本起經》(東漢·康孟祥譯) 中寫到:“須臾佛道,知童子心時,有一女持瓶盛花,佛度光明,徹照花瓶,變?yōu)榱鹆??,。

步入隋、唐,、五代時期(公元581-960年),,插花成為一門藝術得到廣泛普及,進入興盛階段,。

君王提倡,、文士尚雅、仕女愛花,,處處呈現出一派爭奇斗艷的盛況,。

宋朝時,插畫藝術進入了全盛階段,。

斗茶,、品香、插花、掛畫被文人雅士稱為“生活四藝”,。

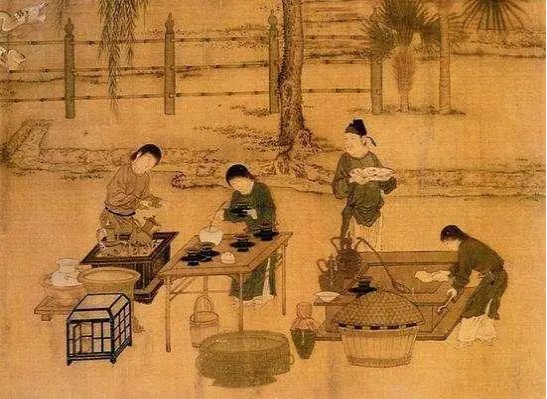

宋代文人“生活四藝”

花道,、茶道、香道也經常被人們稱為“三雅道”,。

明朝插花藝術無論是在技藝上和理論上都已達成熟和完善,,確立了中國傳統(tǒng)插花的主要特點與風格,建立了中國傳統(tǒng)插花的理論體系,一批插花專著問世,,如張謙德《瓶花譜》,袁宏道《瓶史》,屠東竣《瓶花月譜》,、《瓶史月表》,尤以袁宏道的《瓶史》最具影響力,后傳入日本,備受其花道界推崇,奉為經典并成立有“宏道流“。

插花不可太繁,,亦不可太瘦,,多不過兩種三種,高低疏密,,如畫苑布置方妙,。——袁宏道《瓶史》

我國的插花和盆景藝術,大多來源于山野的自然材料,,經過藝術家高低疏密的巧妙布局、巧奪天工的加工雕琢,,創(chuàng)造出了飽含自然氣息的花木藝術精品,。

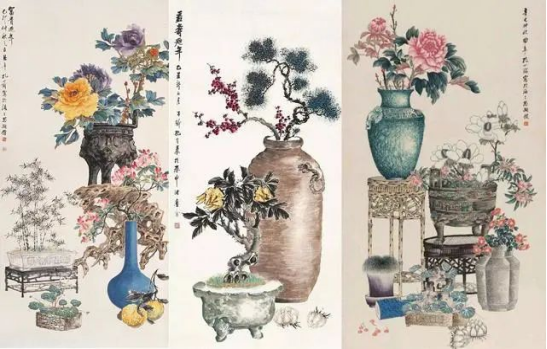

著名畫家孔小瑜《博古清供圖》

插花和盆景點綴案頭,賞花由原生態(tài)的自然狀態(tài)走向了人們的生活,,自有一番渾然天成,、生機盎然的審美意境。

美落實到了現實生活的點點滴滴,。

04

賞|花之品:比品格的比德比興

當花卉獲得豐富的寓意,,賞花活動也從天然神韻的美學意境進入到悅心誠意的心靈層面。

人們所賞之花便不再是花,,而是一種人格,,一種人生理想。

中國歷代文人通過歌詠花草樹木,,托物言志,,借物詠人,表達自身高潔的道德追求,。

例如:詠梅之凌寒傲雪,,詠竹之高風亮節(jié),詠荷之出污泥而不染,,就產生了松竹梅“歲寒三友”,、梅蘭竹菊“四君子”等固定說法。

“詠花”詩詞作為詠物詩詞的一個大類,,蔚為壯觀,,歷代留下的賞花頌花的詩詞更是數不勝數,,據不完全統(tǒng)計,古代僅詠牡丹的詩詞就達四百多首,。

花有花品,,人有人品?;ㄊ录慈耸?,賞花即賞人。

清代文學家張潮說:“梅令人高,,蘭令人幽,,菊令人野,蓮令人淡,,春海棠令人艷,,牡丹令人豪,蕉與竹令人韻,,秋海棠令人媚,,松令人逸,桐令人清,,柳令人感,。”

比興手法早在《詩經》中就已廣泛運用,。

“比”是譬喻, 以彼物比此物也,;“興”是寄托,寄情于物,先言他物以引起所詠之詞也,?!巍ぶ祆?/span>

以花起興最早可以追溯到《詩經》,如:《關雎》以荇菜起興,,引出淑女,。

所謂“比德”,起源于春秋戰(zhàn)國時期,,即指從大自然的山水花木,、鳥獸魚蟲的欣賞中體會到某種人格美,主張從倫理道德的角度來體驗自然美,。例如:《荀子》“歲不寒無以知松柏,,事不難無以知君子?!?/span>

受儒家君子比德思想的長期影響,,古人賞花不只單純從綠化功能和造景功能著眼,也注重以花木言志,使花木人格化,,講究植物花草的“比德”情趣,。

在《詩經》中出現了不少用花來喻人的詩篇。如“有女同車,,顏如舜華,。……有女同車,,顏如舜英,。“華”,、“英”都是指花,,舜華是指木槿花,在《小雅·常棣》中還用棠棣花來表示兄弟之誼,。

在《詩經》中以花喻人,,以花抒情的有30多篇,約占全部詩篇的三分之一,。以花喻人的這些詩已經將自然的花變成了文化的花,。

再比如以《離騷》為代表的《楚辭》,其中吟詠的花木45種,?!峨x騷》中的:“啟江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”,、“制芰荷以為衣兮,,集芙蓉以為裳”,。

屈原以幽幽香草自喻其高潔的品格,,這樣以幽蘭香草等花卉自喻的句子,在《楚辭》中不勝枚舉,。

花作為自然界客觀存在的一種植物,,因為融入到詩人的生活之中,變得意蘊豐厚,。

正如屈原以蘭蕙自喻,,陶潛以菊自況、周敦頤以蓮明志,、鄭板橋以竹寄情……凡此種種,,詩人把花卉和情懷聯系起來,都是中華民族的高尚品格和至美心靈的絕佳表現,。

國畫《梅蘭竹菊》

北宋詩人林逋曾在杭州孤山北麓結廬隱居,作畫吟詩,,他一生寫了許多詠梅詩,其中一句“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”,,通過“疏影”,、“橫斜”、“浮動”將梅花的品格形態(tài)寫到了極致,。

他以種梅養(yǎng)鶴自娛,有“梅妻鶴子”之稱,。

以花自喻,與花為伴的生活,,是審美的生活,。

美學家朱光潛呼吁:“慢慢走,欣賞??!”

花有花品,人有人品,?;ㄊ录慈耸拢p花即賞人,。

有時候賞花是賞一種人格,,一種人生理想。

賞花者,,所看到不應僅僅是姹紫嫣紅的表象美,,還更應該通過這些表象,領略其內在的意境美,,品味其背后的文化美,,讓生活多一份風雅,添一份美麗,,這才不枉盎然興致,,處處皆有所得。

轉自:國學精粹與生活藝術

編輯:劉萍